2018年の10月から山口県周防大島町で集落支援員としての業務をスタートした当サイト事務局の榮(さかえ)です。

おかげさまで、この記事を執筆している2022年10月をもって「地方移住してから4年」が経過しました。

2018年〜19年の2年間はガッツリ週5日地方公務員として活動していましたが、

2020年以降はより民間的な「仕事をつくる」ということにチャレンジし、週4日は集落支援員として、残り3日は自分の事業も同時に育てる…という2年を過ごしてきました。

地方移住しようにもなかなか「仕事」面でネックになる白木半島地区への移住。で、あればもはや仕事すら自分で用意してしまおうと日夜研鑽を積む日々です。

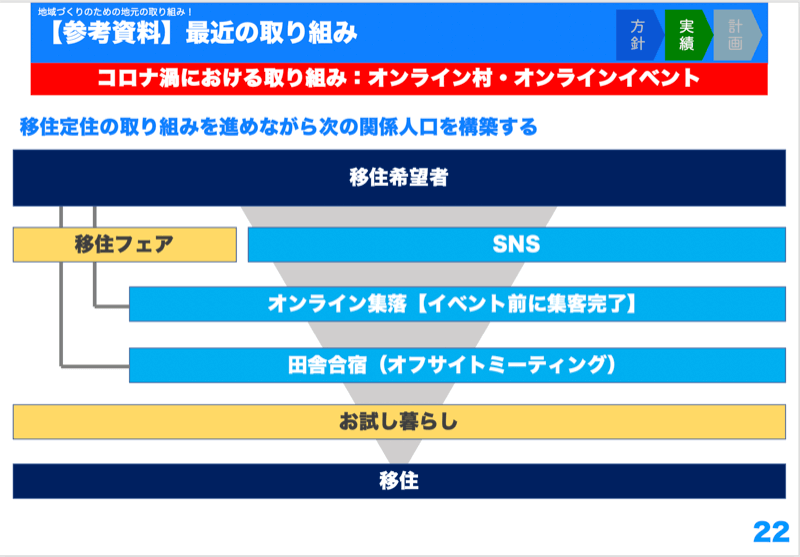

そして、迎えた2021年〜2022年は丸々、新型コロナウイルスという脅威と闘いながらの1年間となりました。

地域でイベントをするどころか、民生委員さんに対しても「電話で対応するように」とお達しがあったり、敬老会行事や自治会イベントもことごとく中止….ほぼ全てのコミュニティ活動がストップしました。地域の祭りも中止となり、唯一できることは屋外での草刈りくらい…という状況。

そんなコロナ禍でも、2年目は「せめて地域内で完結できるものをしっかりやっていこう。何も咲かない冬の日は、下へ下へと根を伸ばそう」という思いで

社会情勢に鑑みながら基本方針を大きく3つに絞り込みました。

- 地域住民の手によって成り立ち

- 外部からの受入人数は最小限にしつつも

- 将来的な白木半島地区の振興に資する取組のみに特化して取組を進めること

結果的には、コロナ禍においてイベント関係の活動が大幅に制限されましたが、上次の取組みに特化した上で一定の成果を残すことができたと思っています。加えて、予算のみに頼らない独自財源確保に向けた仕組み構築も、当初見込みを超過達成するような形となり、選択と集中が功を奏した格好となりました。

改めてこれからもよろしくお願いいたします。

このページの目次

ざっくり解説!集落支援員のお仕事とは?

- 町役場からの委託で週4日勤務。パートタイムの会計制度任用職員として活動している(法的には地方公務員であるため形式上兼業申請を行い、夜間休日にもさまざまな活動を行なっている)。

- 1年契約ではあるが、地域おこし協力隊と異なり実質的に任期が無いことから、長い目線で活動を行うことができる。

- 6集落で人口360名高齢化率70%の白木半島地区の活性化に資する取組を行なっているものの、はたから見ると「具体的に何をしているの?」が見えにくいのは事実。

- 白木半島地区は「夢プラン」という地域活性化計画が策定されており、同プランに基づいて「3つの柱」((1)新しい人の流れを作り、(2)移住定住の促進を行いつつ、(3)安心安全で心豊かな島暮らし)を実現し、この地域が「次の世代に」自信をもって渡せる場所にすること(いわゆる「持続可能な地域」)が主要なミッション。

- 「3つの柱」それぞれの活動は詳しく以下に記載している。そのほかに、白木半島地区コミュニティ協会の❶総会、❷夢プランの策定委員会、❸四半期に1度の役員会の調整および議事等の作成をしている

- 実際は集落の祭りや行事、草刈りなどが頻繁に入るため週6〜7勤務のこともあるが「働くこと=生きること」になっているようなところもあり、現状が非常に心地よい。

- 週7日のうち勤務外の3日や夜間早朝、溜まった代休は、「ひじき漁」や、耕作放棄地の開墾、農作業、その他個人事業主としての活動などに充てている。

2021年-2022年の活動を「夢プラン」3本柱に沿って解説!

夢プランとは?

あたらしい人の流れを作る(関係人口の拡大)

里山体験「みかんの木、丸ごと全部買う」企画

たくさんの方を受け入れることはできない、けれど少人数を地域課題に合わせて受け入れることはできるのではないか、

ということで集落の方々と相談の上「足腰が弱ってみかんの収穫が大変」という中で「丸ごとみかんの木を買っていただき、より濃い体験を提供しよう」と企画しました。

結果、東は東京から西は山口県まで、20名以上の方にご参加いただきました。

人流が制限されている中でも、継続的に集落との関わりを持っていただける仕組みにしていけたらと思っており、2022年秋に実施予定の収穫体験と農道清掃体験につながっています

みかん農家さんにとっても作業負担の軽減と、実収入につながるため「私もやりたい」という方も出てきましたが、2022年秋冬はみかんの裏年のため大規模な実施を断念。代わりにさつまいも掘り体験を実施しており、累計20名前後の参加が見込まれています。

また、みかん農家体験として広島からの移住希望者を対象として、8・10・11月に宿泊を伴う体験プログラムを実施しました。結果的としてこの方は断念されましたが、きちんと現実を知っていただいて畑の引き継ぎ手を探していければと思っております。

体験のフィールドと提供できる元気な担い手が不足しているため、集落支援員自ら集落の里山を開墾し、さつまいもなどの野菜を植えています。

さつまいも、分散させていることもありイノシシに今のところやられることなく全部すくすく成長中。4月末に植えたさつまいもは、さつまいも収穫体験で提供しました!楽しんで掘ってくれる様子を見て本当に頑張ってよかったと目頭が少し熱くなりました….。 https://t.co/aViX2XXS9i pic.twitter.com/lp2mtxFOeu

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) September 11, 2022

集落の段々畑を開拓するのには深い訳があって。去年の7月の豪雨災害で衝撃を受けたからなんですよね。昔は家と山の間に畑があって、水の通り道が自然と整備されていた。今はどうか。畑は荒れ山に戻りつつある。すると水の逃げ道がなくなって豪雨によって災害になりやすくなる。だから、やるんです。 https://t.co/tvFSlJy60N pic.twitter.com/wU2ktlkNEV

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) March 16, 2021

人流は絞りつつも、地域の担い手は着実に増加

2021年も新型コロナウイルスの猛威が継続し、あたらしい人の流れを作ることは実質的に不可能な状況ではありました。

が、夏頃からは人数を絞り感染対策に特に留意しながら少しずつ人の受け入れを行なっており、結果として2022年に2名の新規移住者がIターン定住することになりました(Uターンの方を加えると4組5名。年度内にはもう1名加わる見込み)

移住フェアなどで「白木半島周辺に移住したい」とご希望いただいていた方とずっとオンラインでやりとりを続け、ようやく…ようやく実現しました。長かった….

Iターンを実現させたお二方とも、個人事業主で自ら仕事を生み出すことができる素晴らしい方々です。

そのほか大学生がインターンシップや研究のために数週間単位で沖家室島に滞在するなど、若い世代との関係深化も試行しています。2023年の1月にはみかん農家志望の女性がお試し暮らしをされる予定です。

周防大島文化交流センター(宮本常一記念館)と動画で地域資源を見える化

2020年8月から1年間でおよそ140本の動画を出し、周防大島の文化歴史を発信。残念ながら学芸員の高木さんが卒業されたことで第一部は終了していますが、継続的にご視聴いただだくことができ、なんとチャンネル登録者数は2022年10月時点で1,800名を突破しました!

第一部の更新終了後も500名ほどチャンネル登録者数は増加し、引き続き多くの動画をご覧いただいています。

周防大島町の公式チャンネル「周防大島チャンネル」でも再編集版が再放送として流れておりまして、なおかつケーブルテレビアイ・キャンの番組としても好評となっています。

再開を望まれる声が非常に多いことから、現在文化交流センター学芸員を引き継いだ方や、政策企画課の周防大島チャンネル担当の方などとご相談の上、再開に向けて動いています。

一緒に運営して下さる方、募集中です!また、この企画は完全ボランティアで実施してきましたが、学芸員の方や高木さん、出演者の方の人件費を出すことができないだろうか…と思案しています。(あれほど専門的な知識をお持ちの学芸員さんの報酬、もっとこういう企画で稼いで持続的にしていきたいなぁ….と)

今後継続していく場合には、番組スポンサーを募集することも視野に、調整を行なっていく予定です!

移住者の希望を叶える(移住定住の促進)

お試し暮らし住宅「島暮ら荘別館」の管理運営

引き続き、移住希望者はもちろん、地域出身で空き家の貸し出しを検討している方への貸し出しも行っております。

-320x180.jpg)

移住希望者の受け入れ

2021年の秋以降は、新型コロナウイルスの動向を見つつ、近隣の方々に相談しつつ、なんとか受け入れを継続することができました。その甲斐あって2022年に2名の新規移住者が定住することになりました。

旧東和地区 若手事業者の交流「木曜会」

「毎週木曜日に、道の駅に行けば誰かしらいる」その状況を作り、移住相談を受けたり、事業の相談を受けたり、集落や町の今後について話し合う場を作りました。この場を通じていろんな方との交流を増やし移住した後の「こんなはずじゃなかった」を減らしていきたいと企画した次第です

バケツに穴が空いたまま水を注いでいてはいけないので、新規移住だけではなく、定住促進も大切な観点だと考えています。

2022年には、上述した2名の方のほか、小泊にUターンし惣菜事業を立ち上げた女性もこちらの会に参加いただいています。「来られる人が無理なく来られる時に来る」スタイルでやっているので、少ない時は1人で寂しくチャレンジショップ前でランチをしていますが、多い時には15人以上が集まるような会になっています。

移住希望者として「はじめまして」と言っていた方が、逆に今度は相談者側になっていく姿がこの2021年〜2022年で複数件生まれましたので、会への参加人数も少しずつ増えてきました。これからも継続していけたらと思っています。

白木半島地区空き家の全戸調査と、町への提言

2021年11〜12月に町全体の先行調査として各集落自治会と連携して空き家全戸調査を実施しました。自治会長や民生委員の方々と連携し、活用できる空き家はもちろんですが、危険な家屋の把握にもつとめました。

さらには、その結果を受け町に効率的な調査方法等の提案を行い、2022年度の空家定住対策課での周防大島町空き家の全戸調査に役立てていただいています。

空き家全戸調査に関する報告と提案

- 調査結果と調査方法

結果は、別紙の通り。各集落の自治会長等に協力を要請し、地図上に色マーカーにて家屋の現況をマッピングした。なお、白木半島地区では2018年に同様の調査を行っており、本年は以下の段取りで空き家マップを「更新」した形である。

- ①2018年時点の空き家マップを参照しつつ自治会長に相談

- ②自治会長および民生委員と机上で2018年時点からの変更点を確認

- ③調査員(集落支援員)の持っている情報と簡易的な現地実査

- ④必要に応じ自治会長または民生委員に付き添いいただき、現場を複数名で訪問

- ⑤更新した空き家マップは、参考資料として自治会及び民生委員に写を手交

- 調査における気付きと課題

- 個人情報の収集に近い性質であるため、自治会長または民生委員の協力は不可欠であり、かかる人物との平常時からのやり取り、繋がりによって結果が大きく左右される。

- 現地確認は、大通り沿いや集落内でのメイン道路での調査については問題なく行えると思われるものの、集落内に見知らぬ調査員が1〜2名で入り込むと住民感情的にあまり望ましくない結果となる可能性が高い。

- 調査結果および方法は、3年経過すると状況が一気に変化することから更新しやすいことを最優先とし、自治会長、民生委員、調査員の負担を極力減らしつつ効果的な調査をすることが求められる。物件の詳細までを確認しようとせず、まずは物件の総合評価のみを大まかに把握することにより「詳細情報が必要な物件」を特定することが肝要である。

- 上記の調査方法であれば、1回目の調査は集落あたり調査員1名1日、2回目以降は集落あたり1名半日程度で完結させることが可能。

- 周防大島町空き家調査に向けた提案

- 【調査を行う人員について】効果的な調査を行うためには、調査する人員がより深く調査住民(特に自治会長、民生委員)との信頼関係を築いておく必要がある。周防大島役場内の人材がそれぞれどの集落に属しているかの現状把握を行い「顔見知り」から協力要請を行うことが望ましい。人事異動などによって担当を変えるべきではない性質のものであり、最も時間と労力をかけるべきところ。

- 【調査を行う内容及び方法について】「容易に更新できること」「一覧性があること」「1物件あたりの調査時間を短縮できること」が必要である。具体的には2ステップに切り分けて実施すること(1回目は色分けマッピングのみ、かかる調査にて判明した「より深く調査するべき物件を後日2回目の調査で丁寧に現地実査・聞き込み」)。

- 【調査の進め方について】今回、当初の計画においては1物件あたり16項目のチェックリストを確認した上で4段階の総合評価をつけたものの、実際の調査時には上記の理由から「5〜6段階に分けた総合評価」をヒアリングによって特定・マッピングし、その中で「チェックリストを入力すべき物件」のみを詳細に現地実査するべきである。

- 【調査後のデータ活用等】初回のマッピングは手作業での色分けが必要であるが、初回のマッピングをデータ化して2回目以降の調査の労力を減らすことが望ましい。また、空き家調査の際に町が取り組んでいる内容や目指す方向性などを、資料等で同時に共有しておくとよい。

以 上

安心安全な島暮らしの実現

防災対策

防災訓練もその多くが中止になってしまいましたが、コミュニティ協議会にて各集落の防災対策を話し合ったり、自治会長同士の連絡網を作ったり、災害後の見回りをして行政との連携を行いました。来るべき大きな災害に備えます。

隣の隣の集落がまだ停電してるようなので、連絡してBLUETTI @BLUETTI_JAPAN の大容量バッテリーを持参してきました。20世帯くらいの集落なのでソーラーパネルも使えば安定して全世帯のスマホやパソコンなど通信機器の充電くらいはできるはず。周辺集落にも発電機がないか呼びかけて必要に応じて提供 pic.twitter.com/JR5VtGbRPq

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) September 19, 2022

地域サロンやお祭りへの参加

地域サロンは中止のところが多かったですが、祭りは神事だけやる、という集落もちらほらあり、顔を出して交流。準備に参加したり、集落で使う稲藁を作ったり…。

神社に風を通さなくなって久しいと、痛みは激しくなりどんどん劣化していく様子を見て、なんとかできないものかともどかしい思いをしています。

人が足りないとのことで急遽隣の集落のお祭りの準備にピンチヒッターで参加…! pic.twitter.com/KD5QtACSsG

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) July 14, 2022

小麦の収穫祭!この小麦の種は集落の長老に分けていただいたもの。麦わらは鶏小屋や作物のスキマに敷いたり、集落のお盆行事で藁舟を作ったりする材料にします。小麦価格も上がっているし、少しずつ小麦の栽培量を増やして自給できるくらいにしていくぞー! https://t.co/gOlwMrvNQI pic.twitter.com/RIDQxyuvay

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) June 3, 2022

民生委員や福祉委員の方と意見交換

2021年の秋からはなかなか集まりも行われず、民生委員会長のご自宅で月イチ程度意見交換をさせていただいてきました。コロナ禍での地域運営はなかなか舵取りが難しいですね…。

集落点検や集落の草刈り

コロナ禍でほとんどの集会やイベントは中止だったのですが、草刈りくらいはできるでしょう!ということで、草刈りに次ぐ草刈り….

今朝は5時半から打ち合わせをしてからのを6時から集落の草刈り、終わってすぐ #さかえるファーム の鶏小屋づくりをみっちり18時までやって、そこから沖で一本釣りの練習がてらハマチを1本釣りーの、ヘットへとになって帰ってきて今日の記録を発信するである。今日も一日頑張った… pic.twitter.com/Yl1b1bhLec

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) July 17, 2022

午後は隣の集落の神社の石垣を掃除(草刈り)若い人が少ないのでハシゴに登って石垣の周りをキレイにするだけですごく喜んでいただけます。 pic.twitter.com/qT0LWCpxkt

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) July 9, 2022

生垣ってバリカンで刈るのは楽勝なんだけど、集めて運ぶのにめちゃくちゃ重くて死んだ。移住希望者の方が利用できる #コテージおつみ 。管理もぼちぼち頑張ります。管理っていうか草刈りだけど。 pic.twitter.com/eSUaZg0e6T

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) July 3, 2022

今朝は沖家室大橋の草刈り…!半年に一度周辺の自治会が集まって草刈りをします。自分たちの使う場所は自分たちでキレイにする。道路脇がキレイなのは誰かが草刈りをしているから。ということでこれからもしっかり維持していけるように頑張ります。 pic.twitter.com/jG1sdDN99X

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) June 24, 2022

きょうは朝から集落の河川清掃。梅雨の前に集落を流れる水路の詰まりがないか点検し、草刈りをしたり溜まったヘドロを掻き出したり水路に生えた雑草を除去したり。これを疎かにすると土砂災害につながりかねない本当に重要な集落のイベントです。住んでいる場所は自分達で守るのです。 pic.twitter.com/t4z4zTEUTV

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) May 29, 2022

朝から集落総出で草刈り…!隣の集落からも集まってくれたので桜の周りを一気にキレイに! pic.twitter.com/EUa02n3s9r

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) March 27, 2022

今朝は隣の集落の草刈りにひじきの師匠たちと助っ人参戦…!みんなでやって一気に綺麗になりました! pic.twitter.com/s6qItzFjqi

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) March 21, 2022

午前中山道を開拓してたから道路ぎわをかるーく、かるーーーーく草刈りのはずだったのですが… pic.twitter.com/15EWO4BdvA

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) November 6, 2021

コロナ渦下での地域活性化オンライン取組事例

オンライン村「田舎チャレンジャーラボ」

【マンガでわかる #田舎チャレンジャーラボ 】

🌾こんな人にオススメ👩🌾

・地方移住したい人

・一緒に頑張る人が欲しい人

・既に田舎で頑張っている人1人1人とのやりとりを大事にしているので1ヶ月5人程の入会受付にしています。入会希望・相談は当アカウント or @sakaeruman DMまでご相談下さい! pic.twitter.com/DJmnCVbHJt

— 田舎チャレンジャーラボ(ICL)公式 (@ICL_INFO2020) August 19, 2020

「新型コロナウイルス」を言い訳にして活動を止めない。できることはきっとある。

と、いうことではじめた取り組みです。

活動スタート時に地方移住希望者だったメンバーは今ではほとんどが移住を完了し、移住した先で事業主として活躍しています。

現在は、各々の事業をどう成長させていくかを考えるオンライン村に成長しており、2022年の11月には過去2回新型コロナウイルスで断念した周防大島での合宿を開催する予定です。

「田舎に仕事がない」はウソ!個人事業主としてもお仕事を造りました…!

定住に不可欠なのはズバリ「仕事」。

まずは自分自身が島でもいくらでもお仕事は作れる、を証明して

若者の流出を食い止め、戻ってきたくなる島づくりをし、移住希望の方にお仕事を渡せるように引き続き頑張っていこうと思います。

2020年〜継続して頑張っていることは「集落の暮らしに紐づく1次産業的仕事」を成り立たせること。

- 沖家室のひじきを高級ひじきとして商品化したり

- 沖家室島伝統の一本釣り漁を地域の漁師さんに学んで、加工品を道の駅に出品したり

- 荒地を開墾して畑を開拓したり

- 鶏を飼育して畜産の可能性を考えたり

沖家室のひじきを高級ひじきとして商品化

ありがたいことに多くの方にリピートいただいており、メディアなどにも取り上げていただけるようになります。

沖家室島伝統の一本釣り漁を地域の漁師さんに学んで、加工品を道の駅に出品したり

瀬戸内海の伝統的な「一本釣り」はこんな釣り #さかえる1分Vlog pic.twitter.com/fwk1e9u2Ik

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) August 20, 2022

落とし込み釣りでハマチも3本釣れて大満足。久しぶりに手釣りではなく竿でやってみたら、やりとりする感じがたまらない!#一本釣り魚とひじきの丼 は明日ハマチになる予定です…! pic.twitter.com/wek681exT9

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) October 9, 2022

防災対策、体験事業のフィールドとして荒地を開墾して畑を開拓したり

【総集編】荒れ地を切り拓いた6ヶ月を1分半に凝縮しました #さかえる1分Vlog pic.twitter.com/Wo8l61Z2B9

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) July 17, 2022

自分でも信じられないんですが、人間がその気になれば9ヶ月ほどで林を畑に戻せます。#さかえるファーム 同じアングルからのビフォアアフター pic.twitter.com/Ew2VbV0onJ

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) October 19, 2022

最近Googleマップの航空写真が新しくなって #さかえるファーム のビフォアアフターっぷりがよりわかるようになって嬉しい。 pic.twitter.com/xUDSHIXo4B

— さかえる|ひじき漁師 (@sakaeruman) September 20, 2022

これからも精進して参ります。